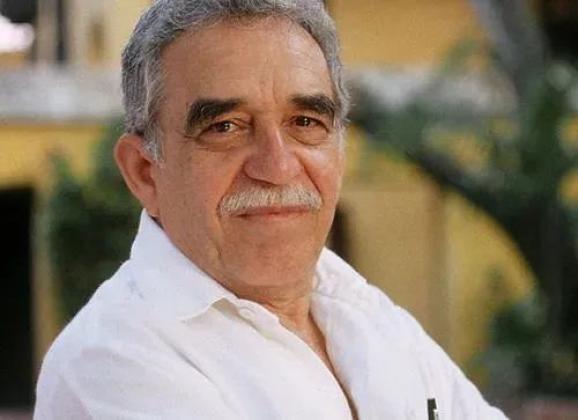

加西亚·马尔克斯vs门多萨

马:我是偶然开始写作的,也许只是为了向一位朋友表明,我这一代人是能够出作家的。从此,我就爱上了写作,而且欲罢不能;后来,我竟然认为,除了写作,世界上没有任何事物能使我更加喜爱。

门:你说过,写作是一大乐事;也说过,写作是一件苦差。究竟应该怎么看?

马:两种说法都对。我在开始写作的时候,刚刚探索到写作的奥秘,心情欣喜愉快,几乎没有想到自己要负有什么责任。我记得,那时候,每天凌晨两三点钟,我干完报社的工作,还能写上四页、五页,甚至十页书。有时候一口气就写完一个短篇小说。

门:现在呢?

马:现在一天能写完一个大段落就算万幸了。随着时间的推移,写作已经变成一件苦事。

门:为什么呢?有人会说,你已经娴熟地掌握了驾驭文字的技巧,写起来应该是得心应手的了。

马:问题很简单,就是责任心越来越强了。现在我觉得,每写一个字母,都会引起更大的反响,会对更多的人产生影响。

门:这也许是你成名后产生的后果吧。声誉能这么左右你的心绪吗?

马:确实使我心神不安。在我们这样一个没想到会涌现一批有成就的作家的大陆上,对于一个没有文学才华的人来说,更是如此,因为他的书像香肠一样地出售。我非常讨厌自己变成众目睽睽的对象,讨厌电视、大会、报告会、座谈会……

门:那么,采访呢?

马:也讨厌。我不想跟任何人争名夺利。这和登山运动员一样,冒着生命危险攀登高峰,但是一旦登了上来,下一步该怎么办呢?要下去,或者争取明智地、尽量体面地下去。

门:你年轻的时候,从事过别的职业,所以常常在晚上写作,烟抽得很厉害。

马:一天抽四十支。

门:现在呢?

马:现在不抽了,我只在白天工作。

门:是不是上午?

马 :从上午九点到下午三点。房间里安静无声 ,暖气充足。要是又吵又冷,我思路就乱了。

门 :你是否像别的作家一样,面对空白的稿纸会感到焦虑?

马 :是的。除了医学上所说的幽闭恐怖之外,最使我感到焦虑的就是这件事了。但是,我听了海明威的忠告之后,这种焦虑就一扫而光了;他说,只有对第二天要干什么心中有数时,才能休息。

门 :对你来说,具备什么条件才能动手写一本书?

马 :一个目睹的形象。我认为,别的作家有了一个想法、一种观念,就能写出一本书来。我总是先得有一个形象。

《礼拜二午睡时刻》我认为是我最好的短篇小说,它是我在一个荒凉的镇子上看到一个身穿丧服、手打黑伞的女人领着一个也穿着丧服的小姑娘在火辣辣的骄阳下奔走之后写成的。《枯枝败叶》是一个老头儿带着孙子去参加葬礼。《没有人给他写信的上校》的成书原因是基于一个人在巴兰基利亚闹市码头等候渡船的形象。那人沉默不语,心急如焚。几年之后,我在巴黎等一封来信,也许是一张汇票,也是那么焦急不安,跟我记忆中的那个人一模一样。

门:那么,《百年孤独》又基于怎样的目睹形象呢?

马:一个老头儿带着一个小男孩去见识冰块。那时候,马戏团把冰块当做稀罕宝贝来展览。

门:是你的外祖父马尔克斯上校吧?

马:是的。

门:那就是说,你是从现实中撷取素材的了。

马:不是直接从现实中取材,而是从中受到启迪,获得灵感。我记得,我们住在阿拉卡塔卡的时候,我年纪还小,有一次我外祖父带我去马戏团看过单峰驼。又有一天,我对我外祖父说,我还没见过冰块呢,他就带我去香蕉公司的仓库,让人打开一箱冰冻鲷鱼,把我的手按在冰块里。《百年孤独》就是根据这一形象开的头。

门 :你把这两件事归纳成这部小说开始的一段话了。确切地讲,你是怎么写的?

马:“多年之后,面对枪决行刑队,奥雷良诺·布恩地亚上校将会想起,他父亲带他去见识冰块的那个遥远的下午。”

门 :一般地说,你非常重视一本书的第一句话 。你对我说过,第一句话常常比全书其余部分还要难写,费时间。这是什么原因?

马 :因为第一句话很可能是成书各种因素的实验场所,它决定着全书的风格、结构,甚至篇幅。

门:写一部长篇小说,你要用很多时间吧?

马:光是写,倒不用很长时间,那很快。《百年孤独》我不到两年就写完了。不过 ,在我坐在打字机旁动手之前,我花了十五六年来构思这部小说。

门:《族长的秋天》,你也用了这么多的时间才酝酿成熟 。那么,你用了几 时间才动手写《一桩事先张扬的凶杀案》的呢?

马:三十年。

门:为什么用了那么长时间?

马:小说中描写的事情发生在一九五一年,当时我觉得它并不适合作为长篇小说的素材,只能用来写篇新闻报道。可那时候,在哥伦比亚,新闻报道这种体裁还不太流行,而我又是一个地方报纸的记者,报社对这类事情也许不大感兴趣。几年之后,我开始从文学的角度来思考这件事。但是,只要一想到我母亲看到这么多好朋友,甚至几位亲戚都被卷进自己儿子写的一本书去会不高兴,我又犹豫不决了。

不过,说实话,这一题材只是在我思索多年并发现了问题的关键之后才吸引住我的。问题的关键是,那两个凶手本来没有杀人的念头,他们还千方百计地想让人出面阻止他们行凶,结果事与愿违。这是万不得已的,这就是这出悲剧唯一真正的新奇之处;当然,这类悲剧在拉丁美洲是相当普遍的。

后来,由于结构方面的原因,我又迟迟没有动笔。事实上,小说描写的故事在案件发生之后二十五年才算了结。那时候,丈夫带着曾被遗弃的妻子回到镇上。不过,我认为小说的结尾必须要有作案行为的细节描写。解决的办法是让讲故事的人自己出场(我生平第一次出场了),使他能在小说的时间结构上笔意纵横,奔放自如。

这就是说,事隔三十年之后,我才领悟到我们小说家常常忽略的事情,即真实永远是文学的最佳模式。

门:海明威说过,对一个题材既不能仓促动笔,也不能搁置过久。一个故事装在脑袋里那么多年也不动笔写出来,你不着急吗?

马:说实话,如果一个想法经不起多年的丢弃,我是决不会有兴趣的。而如果这种想法确实经得起考验,就像我写《百年孤独》想了十五年,写《族长的秋天》想了十六年,写《一桩事先张扬的凶杀案》想了三十年一样,那么,到时候就会瓜熟蒂落,我就写出来了。

门:你记笔记吗?

马:从来不记,只做一些工作记录。积多年的经验,我认为,要是记笔记,就会老想着记笔记,顾不上构思作品了。

门:你修改得多吗?

马:在这方面,我的工作有了很大的变化。我年轻的时候,往往一口气就写完,然后一式打几份,进行修改。现在我边写边改,一行行地改,这样写一天,我的稿纸干干净净,没有涂改勾划,差不多可以送交出版社了。

门:你撕掉很多稿纸吗?

马:不计其数。我先把一张稿纸装进打字机……

门:你总是打字吗?

马:是的,我用电动打字机。如果出了错,对打的字不太满意,或者只是因为打错了字,不管是由于我自己的坏习惯、癖好还是由于过分审慎小心,我就把稿纸撤下来,换上一张新的。写一篇十二页的短篇小说,我有时要用五百张稿纸。这就是说,我有个怪脾气:我认为打字错误等于创作错误,这个毛病我改不了。

门:许多作家不适应电动打字机,你没有这种情况吧?

马:我没有。我和电动打字机结下了不解之缘。不使用这种打字机,我简直无法进行写作。我认为,一般地说,各种条件舒适,能够写得更好。有一种浪漫主义的神话,说是作家要想进行创作,必须忍饥挨饿,必须经受磨难,这我根本不相信。吃得好,使用电动打字机,能够更好地进行写作。

门:你在接受采访时很少谈到你正在写的作品,那是为什么?

马:因为我正在写的作品是我私生活的一部分。老实说,我对那些在采访时大谈其未来作品情节的作家倒感到有点可怜,因为这证明,他们的事情进展得并不顺利,他们想把在小说创作中解决不了的问题拿到报刊上来解决,以求自我安慰。

门:可是你常常跟你的知己好友谈论你正在进行写作的作品。

马:这倒不假。我是要他们干一件苦差使。我只要写东西,就常常跟朋友们谈论。用这种办法,我就能发现哪儿写得成功,哪儿写得还有缺陷,这是在黑暗中认清前进方向的一个诀窍。

门:你把正在写的东西讲给别人听,可是几乎从来不让别人看。

马:从来不让别人看。这几乎已经变成了一条我必须遵循的准则。实际上,我认为,在文学创作的征途上,作家永远是孤军奋战的,这跟海上遇难者在惊涛骇浪里挣扎一模一样。是啊,这是世界上最孤独的职业。谁也无法帮助一个人写他正在写的东西。

门:你认为,最理想的写作环境是什么地方?

马:我已经说过好几次了:上午在一个荒岛,晚上在一座大城市。上午,我需要安静;晚上,我得喝点儿酒,跟至亲好友聊聊天。我总感到,必须跟街头巷尾的人们保持联系,及时了解当前情况。我这里所说的和威廉·福克纳的意思是一致的。他说,作家最完美的家是妓院,上午寂静无声,入夜欢声笑语。

门:咱们着重来谈谈写作技巧吧。在你漫长的写作生涯中,谁对你的影响最大,你能对我说说吗?

马:首先,是我的外祖母。她不动声色地给我讲过许多令人毛骨悚然的故事,仿佛是她刚亲眼看到似的。我发现,她讲得沉着冷静,绘声绘色,使故事听起来真实可信。我正是采用了我外祖母的这种方法创作《百年孤独》的。

门:那么是她使你发现自己会成为一个作家的吗?

马:不是她,而是卡夫卡。我认为他是采用我外祖母的那种方法用德语来讲述故事的。我十七岁那年,读到了《变形记》,当时我认为自己准能成为一个作家。我看到主人公格里高尔·萨姆莎一天早晨醒来居然会变成一只巨大的甲虫,于是我就想:“原来能这么写呀。要是能这么写,我倒也有兴致了。”

门:为什么这一点引起你那么大的注意?这是不是说,写作从此可以凭空编造了?

马:是因为我恍然大悟,原来在文学领域里,除了我当时背得滚瓜烂熟的中学教科书上那些刻板的、学究式的教条之外,还另有一番天地。这等于一下子卸掉了沉重的包袱。不过,随着年逝月移,我发现一个人不能任意臆造或凭空想象,因为这很危险,会谎言连篇,而文学作品中的谎言要比现实生活中的谎言更加后患无穷。事物无论多么荒谬悖理,总有一定之规。只要逻辑不混乱,不彻头彻尾地陷入荒谬之中,就可以扔掉理性主义这块遮羞布。

门:不陷入虚幻?

马:对,还得不陷入虚幻。

门:你讨厌虚幻,为什么?

马:因为我认为虚幻只是粉饰现实的一种工具。但是,归根结底,创作的源泉永远是现实。而虚幻,或者说单纯的臆造,就象沃尔特·迪斯尼的东西一样,不以现实为依据,最令人厌恶。

记得有一次,我兴致勃勃地写了一本童话,取名《虚度年华的海洋》。我把清样寄给了你。你像过去一样,坦率地对我说你不喜欢这本书。你认为,虚幻至少对你来说,真是不知所云。你的话使我幡然醒悟,因为孩子们也不喜欢虚幻,他们喜欢想象的东西。虚幻和想像之间的区别,就跟口技演员手里操纵的木偶和真人一样。

门:从文学创作和写作技巧的角度来说,除了卡夫卡之外,还有哪些作家对你产生过影响?

马:海明威。

门:你并不认为他是一个伟大的长篇小说家。

马:他不是一个伟大的长篇小说家,但是个杰出的短篇小说家。他有句名言;他说,短篇小说仿佛一座冰山,应该以肉眼看不见的那个部分作为基础。也就是说,应该以研究、思索、搜集来却没有直接选用的材料作为基础。是啊,海明威让人获益匪浅,他甚至告诉你如何去描写一只猫拐过一个街角。

门:格林也教给你不少东西,我们有一次谈到了这一点。

马:是的,格雷厄姆·格林确实教会了我如何探索热带的奥秘。一个人很难选取最本质的东西对其十分熟悉的环境作出艺术的概括,因为他知道的东西是那样的多,以至无从下手;要说的话是那样的多,最后竟说不出一句话来。

我兴致勃勃地读过富有观察力的哥伦布、皮卡弗达和西印度群岛编年史家的作品,我还读过戴着现代主义有色眼镜的萨尔戈里、康拉德和本世纪初拉丁美洲热带风俗作家以及其他许多人的作品。我发现,他们的观察和现实有着非常大的差距。有些人只是罗列现象,而罗列的现象越多,眼光就越短浅;而另外一些人,据我们所知,则一味地雕词琢句,咬文嚼字。

格雷厄姆·格林非常正确地解决了这个文学问题:他精选了一些互不相干但是在主观意识上却有着非常微妙而真实的联系的材料。用这种办法,从热带的奥秘中可以提炼出熟透的番石榴的芳香。

门:你还从什么人哪儿受到了教益,你记得吗?

马:大约二十五年前,我在加拉加斯聆听过胡安·博什的教诲。他说,作家这个职业,他的技巧,他的构思才能,甚至他的细腻隐蔽的描述手段,应该在青年时代就融会贯通。我们作家就跟鹦鹉一样,上了岁数,是学不会说话的。

门:从事新闻工作,毕竟对你的文学创作总有些帮助吧?

马:是的,但并不像人们所说的那样;它使我有效地掌握了语言这个工具。新闻工作教会我如何把故事写得有血有肉。让俏姑娘雷梅苔丝裹着床单(白色的床单)飞上天空,或者给尼卡诺尔·雷依纳神父喝一杯巧克力(是巧克力,而不是别的饮料),就能使他腾离地面十厘米,这些,都是新闻记者的描写手法或报道方式,是很有用的。

门:你一向很喜欢电影。作家也能从电影里学到有用的东西吗?

马:我不知道怎样回答这个问题。就我本人而言,电影既有长处,同时也有不足之处。不错,它让我看到了形形色色各种形象,但是我现在认识到,在《百年孤独》之前的我的所有的作品里,我都过分热衷于人物和场景的形象化,甚至还考虑到了取景的视点及角度。

门:你现在一定想到了《没有人给他写信的上校》这部小说。

马:是的,这部小说的风格和电影脚本极为相似。人物的活动仿佛受着摄影机的操纵。当我重读这部小说的时候,我仿佛看到了摄影机在工作。今天,我认识到,文学手段和电影手段是不尽相同的。

门:你为什么在你的作品里不太重视对话?

马:因为西班牙语的对话总显得虚假做作。我一直认为,西班牙语的口头对话和书面对话有着很大的区别。在现实生活中,西班牙语对话是优美生动的,但写进小说就不一定了。所以,我很少写口语。

门:你在着手创作一部长篇小说之前,作品中每个人物将来要展开的种种活动,你是否心中有数?

马:只是有个大概的想法。在小说的写作过程中,会发生难以逆料的事情的。我对奥雷良诺·布恩地亚上校的最初设想是,他是我国内战时期的一名老将,是在一棵大树底下小便时一命归阴的。

门:梅塞德斯告诉我说,你写到他死的时候,你心里很难受。

马:是的,我知道我迟早要把他结果的,但我迟迟不敢下手。上校已经上了岁数,整天做着他的小金鱼。一天下午,我终于拿定了主意:“现在他该死了!”我不得不让他一命归天。我写完那一章,浑身哆哆嗦嗦地走上三楼,梅塞德斯正在那儿。她一看我的脸色就知道发生了什么事:“上校死了。”她说。我一头倒在床上,整整哭了两个钟头。

门:请问,什么是灵感?它存在吗?

马:灵感这个词已经给浪漫主义作家搞得声名狼藉。我认为,灵感既不是一种才能,也不是一种天赋,而是作家坚忍不拔的精神和精湛的技巧同他们所努力要表达的主题达成的一种和解。当一个人想写点东西的时候,那么这个人和他要表达的主题之间就会产生一种互相制约的紧张关系,因为写作的人要设法探究主题,而主题则力图设置种种障碍。有时候,一切障碍会一扫而光,一切矛盾会迎刃而解,会发生过去梦想不到的许多事情。这时候,你才会感到,写作是人生最美好的事情。这就是我所认为的灵感。

门:你在写一本书的过程中,是不是有时候也会丧失这种才能?

马:是的,那时我就得从头至尾重新进行构思。我用螺丝刀修理家里的门锁和插座,给门刷上绿漆。我认为,体力劳动常常会帮助我驱除对现实的恐惧感。

门:什么地方会出问题?

马:常常是在结构上。

门:问题有时是否会很严重?

马:很严重,我往往不得不重写一遍。1962年我在墨西哥写《族长的秋天》,写了近三百页稿纸,便停了笔,底稿里只有主人公的名字给保留了下来。1968年我在巴塞罗那重新开始写,辛辛苦苦干了六个月,又停了笔,因为主人公——一个年迈昏愦的独裁者品格方面的某些特征写得不太清楚。

大约两年之后,我买到一本描写非洲狩猎生活的书,因为我对海明威为此书写的前言很感兴趣。这篇前言对我来说价值不大,但是等我读到了描写大象的那一章,便发现了写好我这部长篇小说的办法。原来,我可以根据大象的某些特性来描绘我小说中的那个独裁者的品格。

门:除了作品的结构和中心人物的心理之外,你还碰到过其他问题吗?

马:碰到过,有一次我简直无从下笔,我怎么也写不好我作品中某个城市的闷热的气候。这事很棘手,因为那是加勒比地区的一座城市,那儿的天气应该热得可怕。

门:那你后来是怎么解决的呢?

马:我想出了一个主意:举家前往加勒比。我在那儿几乎逛荡了整整一年,什么事也没干。等回到我写《族长的秋天》的巴塞罗那,我栽了几种植物,让它们飘逸出阵阵芳香,于是我终于让读者体验到了这座城市的酷热天气。这本书后来没费多大周折就顺利写完了。

门:当你快写完一本书的时候,会出现什么情况?

马:我对它再也不感兴趣了。正如海明威所说,它是一头死去的狮子了。

门:你说过,优秀的小说是现实的诗意再现。你能不能解释一下这个观点?

马:可以。我认为,小说是用密码写就的现实,是对世界的一种揣度。小说中的现实不同于生活中的现实,尽管前者以后者为依据。这跟梦境一个样。

门:在你的作品中,特别是在《百年孤独》和《族长的秋天》中,你所描绘的现实已经有了一个名称,即魔幻现实主义。我觉得,你的欧洲读者往往对你所讲述的魔幻事物津津有味,但对产生这些事物的现实却视而不见……

马:那一定是他们的理性主义妨碍他们看到,现实并不是西红柿或鸡蛋多少钱一斤。拉丁美洲的日常生活告诉我们,现实中充满了奇特的事物。

为此,我总是愿意举美国探险家F·W·厄普·德·格拉夫的例子。上世纪初,他在亚马孙河流域作了一次令人难以置信的旅行。这次旅行,使他大饱眼福。他见过一条沸水滚滚的河流;还经过一个地方,在那里,人一说话就会降下一场倾盆大雨。在阿根廷南端的里瓦达维亚海军准将城,极风把一个马戏团全部刮上天空,第二天渔民们用网打捞上来许多死狮和死长颈鹿。

在《格兰德大妈的葬礼》这个短篇小说里,我描写了教皇对哥伦比亚的一个村庄进行了一次难以想象的、不可能成为现实的旅行。我记得,我把迎接教皇来访的总统写成一个秃了顶的矮胖子,以别于当时执政的高个瘦削的总统。小说问世十一年后,教皇真的到哥伦比亚来访问,迎接他的总统跟我小说里描写的一模一样;秃顶、矮胖。我写完《百年孤独》之后,巴兰基利亚有一个青年说他确实长了一条猪尾巴。

只要打开报纸,就会了解我们周围每天都会发生奇特的事情。我认识一些普普通通的老百姓,他们兴致勃勃、仔细认真地读了《百年孤独》,但是阅读之余并不大惊小怪,因为说实在的,我没有讲述任何一件跟他们的现实生活大相径庭的事情。

门:那么,你在作品里所说的一切都具有现实的基础啰?

马:在我的小说里,没有任何一行字不是建立在现实的基础上的。

门:你敢肯定吗?在《百年孤独》里,就有许多相当奇特的事情。俏姑娘雷梅苔丝飞上天空,黄蝴蝶缠着毛里西奥·巴比洛尼亚打转转……

马:这也都有现实根据。

门:请你举例说明……

马:比方说毛里西奥·巴比洛尼亚吧。我大约四五岁的时候,住在阿拉卡塔卡。有一天,家里来了一个电工换电表。这件事,历历如在目前,仿佛昨天发生似的。他用一条皮带把自己绑在电线杆子上,免得掉下来。这条皮带当时真把我看呆了。后来他又来过好几次。有一次他来的时候,我看见我外祖母一面用一块破布赶一只蝴蝶,一面叨唠:“这个人一到咱们家来,这只黄蝴蝶就跟着来。这个电工就是毛里西奥·巴比洛尼亚的原型。

门:俏姑娘雷梅苔丝呢?你怎么会想到把她送上天空的呢?

马:本来,我打算让她在家中的走廊里跟雷蓓卡和阿玛兰塔一起绣花时销声匿迹的。但这是电影镜头般的安排,我觉得很难让人接受得了。雷梅苔丝说什么也得留在那里。于是我就想出一个主意:让她肉体上和精神上都升上天空。这样写,有事实根据吗?有一位老太太,一天早晨发现她孙女逃跑了;为掩盖事情真相,她逢人便说她孙女飞到天上去了。

门:你在一个地方曾经说过,让俏姑娘雷梅苔丝飞上天空可不容易。

马:是啊,她怎么也上不了天。我当时实在想不出办法打发她飞上天空,心中很着急。有一天,我一面苦苦思索,一面走进我们家的院子里去。当时风很大。一个来我们家洗衣服的高大而漂亮的黑女人在绳子上晾床单,她怎么也晾不成,床单让风给刮跑了。当时,我茅塞顿开,受到了启发。

“有了。”我想道。俏姑娘雷梅苔丝有了床单就可以飞上天空了。在这种情况下,床单便是现实提供的一个因素。当我回到打字机前的时候,俏姑娘雷梅苔丝就一个劲儿地飞呀,飞呀,连上帝也拦不住了。

川公网安备 51190202000048号

投稿交流:

川公网安备 51190202000048号

投稿交流: