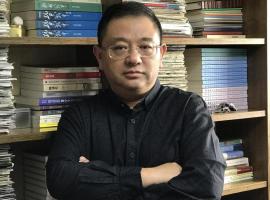

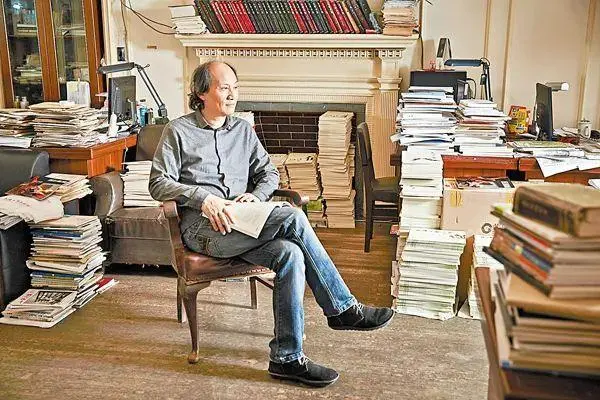

马悦然(左)与曹乃谦

曹乃谦,1949年出生,山西省应县下马峪村人,曾供职于大同市公安局。出版长篇小说《到黑夜想你没办法》、小说集《最后的村庄》《佛的孤独》等。作品被译为英文、法文、日文、瑞典文等出版。

印象

石头蛋蛋一坡

不如夜明珠一颗

曹乃谦这个名字似乎游离于文学圈之外。其实这只是表象,一个作家或者艺术家,跟他自己所处时代的关系,有的比较近,有的就很远,比如杜甫、凡·高这些人,都是在身后的时代才真正认识到他们的价值。曹乃谦的一系列作品已经可以证明,他是一个顶一个、无可替代、有自己语言面貌的写作者。

1949年正月十五元宵节,曹乃谦出生在山西省应县下马峪村。七个月后,一个叫“换梅”的女子把他带到大同,曹乃谦成了城里人,养母把他拉扯大,1972年,他当上了人民警察。

曹乃谦自幼爱好文艺,他没拜过师,自学吹奏口琴、葫芦丝、箫等乐器,同时也迷上了文学,收藏了数千册名著。1986年37岁时,他请木匠打了四个大书柜,朋友来参观,却说这里面没有你的书。曹乃谦跟朋友赌了一把,写了篇小说发在《云冈》1987年第一期上。“那个时候,想当作家的人多如山坡上的石头蛋,我们大同市就有作协会员几百人。”汪曾祺看好他的第三篇小说《温家窑风景五题》,建议他改名为《到黑夜想你没办法》,还给他写了专评《读〈到黑夜想你没办法〉》,同期刊登在《北京文学》1988年第六期上,曹乃谦由此引起文坛的关注。

他的文字蕴含着中国式的留白,裹挟着深沉质朴的传统情怀和对生命的真挚情感,简单、随性。他写得很慢,就像老牛耕地,即使拿鞭子抽,也是这种速度。他说:“要写就写出最好的,石头蛋蛋一坡,不如夜明珠一颗。”

2002年,曹乃谦的养母去世。2004年,曹乃谦做了摘除胆囊手术,2008年夏天得了脑血栓,说不出话,右腿麻木迈不了步,治疗出院后又发作过几次,耳聋、流口水、语音不清、走路一拐一拐的……在这种状态下,他开始写“母亲三部曲”。“不能写长的,那就写短的。于是就一题一题地、断断续续地写散文。”“母亲三部曲”成为曹乃谦最重要的作品之一。

一个偶然的机会,曹乃谦的小说得到瑞典汉学家、诺贝尔文学奖评委马悦然的赏识,亲自将之翻译成瑞典文。马悦然认为,曹乃谦的小说风格特别、独树一帜,“他跟李锐、莫言、苏童一样,都是中国一流的作家” 。马悦然的好评引发了不少有“诺奖情结”的读者的遐想,其实,并不是因为马悦然的赏识,曹乃谦的作品才值得看,只是马悦然的独特眼光,让更多人更容易发现了这么一位优秀的作家。

我一写就进入故事情节里

哭了自己还不知道

记者:马悦然是您的知音、伯乐,他的肯定、鼓励和友谊对您意味着什么?

曹乃谦:我的人生有三个大贵人,第一个是我的养母换梅,她把我从应县下马峪村带到大同;第二个是汪曾祺汪老,他让我的文学作品从大同走向北京;第三个大贵人就是马悦然,他把我的小说翻译介绍到了瑞典,从他给我的长篇小说《到黑夜想你没办法》一书写序言,我就知道,他是懂我的知音、伯乐。后来他又翻译了我的短篇小说选《最后的村庄》。他对我的肯定和鼓励以及友谊,对我来说意味着:乃谦足矣。

记者:您生过几次病,现在身体好吗?是什么状况?

曹乃谦:两个最大的病痛困扰着我。一是脑血栓后遗症使得我常常头晕,一是腰椎有四处毛病,使得我经常是腰疼得动也不能动,吃饭还得老伴儿喂。再加上一个也不能算小的毛病,那就是耳聋,不戴助听器不能跟人对话。幸好腿不拐,幸好眼不瞎。但走路拄着拐杖。原因一是大夫说脑血栓病人千万别摔跤,一是我动不动就把腰闪着了,拄着它好像是与地面多了一个支撑。拄着拐杖过马路时,可以提醒汽车看见前面有个腿脚不灵便的人,别撞了我。

记者:生病的时候心里在想什么?

曹乃谦:交代。有的时候我想,万一我真的瘫痪了,我就绝食,我脑子清楚我不吃,不吃总要饿死吧,我又怕他们硬给我往进输,往胃里灌牛奶,把胡萝卜、苹果打成汁给我输入,拿针管子灌进去,我不想活,硬叫我活,我怕那样的。

记者:您写作时的感觉,是痛苦还是快乐?

曹乃谦:我一写就进入故事情节里边了,这个或许对写作来说很好。我唱歌也好,吹乐器也好,就随便吹一个乐曲《在那遥远的地方》,我马上就进去了,别人吹乐器是玩儿,我吹乐器也要进去,我就想到新疆天山底下那个地方有个好姑娘。我写作也是,一写就进去,我写作经常写着就进去了,尤其写“母亲”时想到母亲。哭了自己还不知道,就忘了。我比较认真,很认真的。我现在已经写得很少了。我曾经写作的时候都是凌晨3点,差不多每次都是3点一刻醒来。

记者:如果身体允许,您还想写些什么?

曹乃谦:在身体允许的情况下,我还会写母亲。我现在出的书,除了长篇小说《到黑夜想你没办法》,其他的书基本上都是在写我的母亲。身体不好不能写长的,就断断续续地写,一个篇章一个篇章地写。前几年写“母亲三部曲”,《流水四韵》《同声四调》《清风三叹》。最近两年,因有病没写。以后还要写,还是写母亲。养母换梅是个传奇女子,年轻时在地里看瓜,狼爬上瓜棚,她用铁棍生生把狼扎死。母亲最大的特点就是“厉害”。我小时候写作业,每次跟母亲说作业做完了,母亲都说,作业还有个做完的?再做!我便又去做。“母亲三部曲”是我送给逝去母亲的一份礼物。

我关心农民

而且喜欢农村

记者:您第一次写作是因为打赌?

曹乃谦:1986年写的第一篇,篇名叫《佛的孤独》,因为有人说我写不了,我就打赌,然后就花了两个月的时间写了两万多字。那个时候写得挺快,而且是手写。我们大同的《云冈》杂志不登两万字的文章,我又删成8000字。杂志印出来是1987年,所以人们问我是哪一年,有时候我说1986年,有时候说1987年。

记者:您的语言风格非常鲜明,为什么要用最原始的口语写作?

曹乃谦:乡土语言就是那样的,我现在的语言总体来说是雁北地区的语言,但雁门关北面又有城镇跟乡村语言的区别,比如大同方言属于城镇语言,《到黑夜想你没办法》就是乡村的语言,但都是雁北语言。随着时间的变化,它们也在变,就好像全国人都学会“忽悠”这个词了,现在到了乡村说话方式也在变,跟我当时那个说法不一样。我就是自然地写下去,也不考虑我的语言如何,我也不考虑我的内容会不会影响发表,发表是不是有些什么要求,我写的时候对自己没有任何限制。我常说是乡巴佬儿,我的小说是莜面味儿的。

记者:《忏悔难言》风格跟您其他作品不同。

曹乃谦:那也是因为跟人打赌,有人说,老曹你就这一套,你看看这会儿人家写的都是什么。我说,那个谁都能写,我也能给你写个花里胡哨的语言。他说,那你写个!我就写了个《忏悔难言》,也是真事,我没有太多的虚构。我认为《忏悔难言》就是比较花哨的语言,不过那是我理解的花哨,可能跟别的花哨还不一样。

记者:这么说您还是挺喜欢打赌的。

曹乃谦:现在还是好打赌,比如下围棋,我会说我肯定赢你,要是赢不了今天怎么怎么样。这个打赌并不是真要赌什么,而是为了把这个事情很认真地做下去,表示一种认真的态度。

记者:总在写农村的事儿,是因为它们最打动您吗?

曹乃谦:也不是最打动,我是最关注它。城里的事儿可多了,我不关心,我关心的就是农民,而且喜欢农村。

记者:您说您写的都是真事,那怎么界定文学作品的虚构概念?

曹乃谦:我觉得真事一个是好写,用不着编什么情节;再一个我总认为虚构不好,不能打动我,关键是我也不喜欢虚构。就像我看小说,一看这个小说,这个话说的是真的,这个事写的是真的,我就看。我一看是虚构的,我就不想看。

一个作者写就行了

奖项那些事情我不想

记者:记得您有一个观点──有一些不好的文章,让它变好的方法就是删掉一半。

曹乃谦:这是我的看法,我看过一些书,这些书让我无法忍受,废话那么多。有一次有个出版社给我寄一套书,说是很好,我一看,那么多废话。这是我的看法,没用的话过多不好。

记者:您怎么看待诺贝尔文学奖?

曹乃谦:没看法,作为一个作者,写就行了,奖啊那些事情我不想。有人说你胡说,我真的不想。要是想的话,当初我就直接告诉悦然了,这么多年我们经常书信来往,他翻译《到黑夜想你没办法》,按说我有很多机会可以跟他谈这个事,但是没有,不问,因为我就不想奖项这件事。

记者:您出版了十几部书,自己最喜欢哪部?

曹乃谦:我把我出的书都当成我的孩子,都喜欢,没有偏向地认为,都好。《到黑夜想你没办法》是用第三人称写的,用农民的语言写农民。以后的作品基本上是第一人称,是口语写的。我只有写自己真实体验过的生活,才能够感动自己。用自己最熟悉的语言,写自己最熟悉的人和事。我常常是写着写着就哭了,写着写着就笑了,写着写着就拍手叫好,写着写着就高声怒骂。我要让我的笔,记录下我的养母对我的重如泰山和深似东海的恩情。我还想让我那在天有灵的养母,还有我的养父知道,他们的孩子是个懂得感恩的人。

记者:您觉得什么是好书?最近在读什么?

曹乃谦:我觉得的好书就是写得非常真实,哪怕你胡编,编的叫我没发现,就像《红楼梦》,那本书真好,我每天都看,床头只放着《红楼梦》。我看的书,永远都是《红楼梦》,看各种版本的《石头记》,还看各种版本的《评石头记》。轮番着看,从头看到尾,再返回头重看。越看越想看,越看越有意思。现在也开始看那些别人研究《红楼梦》的著作,像刘心武等人的书,我也看得很有意思,我觉得也很有道理。人们问我,最近谁谁谁的书你有什么看法,我说对不起我没看过,我现在只看《红楼梦》,你问我哪个好,我觉得《红楼梦》最好了。

曹乃谦回忆马悦然

我吹《康定情歌》

悦然轻轻地跟着唱

2019年10月17日,马悦然去世后,他的妻子陈文芬给我写邮件,告诉我这个消息。我很悲痛,我失去了一位非常重要的知音、伯乐和朋友,我在心里默默地说,我亲爱的大贵人,一路走好。

1991年时,我收到了来自瑞典的大信封,里面是瑞典文的报纸,是马悦然翻译了我的小说。后来才知道马悦然可不简单,是诺贝尔文学奖终身评委。之后,他又陆陆续续地翻译了好多我的作品,给我寄来。2004年,他把我的30篇“温家窑风景”都翻译了,在瑞典出书,书名就叫《到黑夜想你没办法》。

2004年农历十月十九日,我带着悦然、文芬、李锐、蒋韵四个人,要从我家到温家窑,出发前我妻子对文芬说:“冷呢,把我的棉大衣穿上吧。”文芬穿上后,大家一看,大小肥瘦正合适。文芬照着镜子看看说,我家里也没有这么一件合身的大衣,这好像就是给我做的。悦然喜欢听我吹箫,那次我吹民歌《康定情歌》,没想到悦然在轻轻地跟着唱。这真的让我没想到,吹完曲子我说,悦然你还会唱这个民歌?悦然说,大概是在你没出生的时候我就会唱。大家都笑。想想,可不是,悦然1948年24岁时就开始学习四川方言。

悦然和文芬在我和老婆,还有李锐、蒋韵的见证下订了婚。这都是缘分,我在散文《好日子》里也提到了。那天中午悦然很激动,搂着文芬宣布这件事。我说,这么重要的事情来我这宣布了,而且事先也没告诉我。悦然也是好意,怕我提前知道了不知如何是好。他说,你用毛笔写个“到黑夜想你没办法”当礼物就行了。我当时也没写,后来写了“到黑夜想你没办法──赠悦然、文芬”,裱好个轴给他寄过去,这是我送他们的唯一礼物。

最后一次见到马悦然,是2012年10月。先是陈文芬给我来邮件,说悦然10月份要到上海有活动,到时请我来喝啤酒。我很高兴地答应了,说一定去。没隔两天湖南文艺出版社又给我来邮件,告诉我定在上海给我举办新书发布活动,时间是10月。这是多么巧合的事。我这一生经常会遇到这样巧合的事。在那次的10月相会,悦然让我跟他们住在瑞金饭店。我们聊天儿、喝酒、吹箫、唱歌。一块相处有5天的时间。聊天儿没有固定的话题,但说得最多的是温家窑。悦然问这个问那个,好像在打问他时常没见面的亲戚。我告诉他,随着时代的发展、社会的进步,温家窑的人们现在不仅是吃饱了穿暖了,现在都富裕了,人们家里有了电视、有了摩托,还有的人家买了小卧车。悦然笑笑地听着,“哦哦”地点头。那年年底,我为这件事还写了一篇文章《又是一个好日子》。

我跟马悦然夫妇常用电子邮箱联系,隔个十天半月的,总要通邮件。悦然忙,我是直接写给文芬,但开头称谓是两个人,有时候是“悦然文芬”,有时候是“文芬悦然”。交流的内容生活方面的多一些,相互提提醒,告诉对方在保养身体方面要注意些什么。悦然腰疼,我告诉他我的体会是必须睡硬板床,我腰疼他告诉我用芥末油搓背。马悦然是个真诚善良有爱心的大好人,是个把中国当作他的第二个故乡的大好人。

川公网安备 51190202000048号

投稿交流:

川公网安备 51190202000048号

投稿交流: