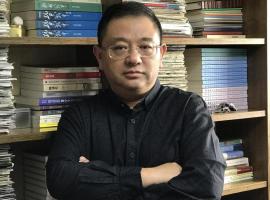

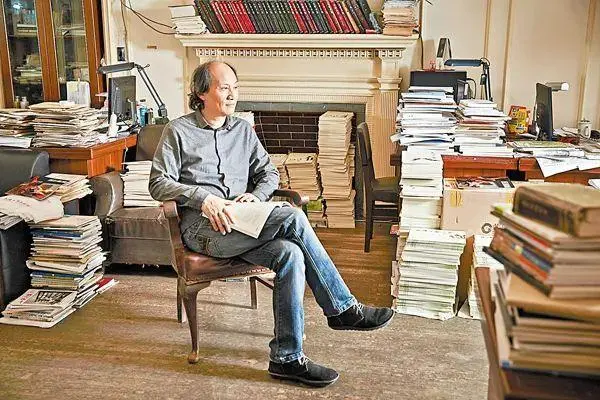

第十三届“万松浦文学奖”日前揭晓,刘玉栋的短篇小说《芬芳四溢的早晨》、罗伟章的中篇小说《镜城》、树才的诗歌《雅歌》、庞余亮的散文《在那个湿漉漉的平原上》、丛新强的评论《文学生活:全球对话主义语境中的文学路向》分别获得小说、诗歌、散文、理论奖等。 公开资料显示,“万松浦文学奖”由万松浦书院、鲁东大学、山东教育出版社、山东文学馆联合主办,为奖掖华语写作而设。 获奖者罗伟章是四川达州人,现为《四川文学》主编、四川省作协副主席。罗伟章告诉红星新闻记者,其获奖小说《镜城》原载于《钟山》杂志2021年第5期,讲述了“一个小镇人物到全国各地漂泊的故事。”万松浦文学奖评价称,“罗伟章以历史与当下、城市与乡村、现实与虚构的多重镜像,构筑了一座小说的《镜城》,以‘剧中剧’的方式呈现一种亦真亦幻、亦梦亦觉、生与死交替、历史与现实往返的生存状态,在个人遭遇与家国历史的回忆和想象中,书写了现实逻辑与历史悖论的互为纠缠,精神寄寓和价值归宿的自我诘问。”3月20日,红星新闻记者采访了罗伟章。

红星新闻:获得第十三届“万松浦文学奖”,在您的预料之中吗?

罗伟章:那没有。获奖是好事,会给写作者一些鼓励,并鞭策自己要写得更好才行。但获奖都是添加的、意外的,并不构成写作的目的。一个真正的写作者,大概不会去想获奖那件事。如何更加完整地表达自己,才是根本和命脉。

红星新闻:写作《镜城》的缘由是怎样的?

罗伟章:三十年前,我当时的单位上有个人突然离职了,半年后回来,说自己在北京一家公司写剧本,说自己在公司里很吃香,是个骨干。这让我很惊讶。他在单位上烧锅炉,平时没听说他能写,更没听说他写过什么。那时候我是单身汉,他爱到我寝室来聊,有天他来告辞,说又要上北京去了,同时带来一份他新写的文章,写在学生作业本上,只有半页,我当即看了,几乎没有一句话是通顺的。这让心里为他悲凉起来,我知道他不可能进什么公司,更不可能成为骨干,他只是用想象为自己塑造了一种生活。这件事一直搁在心里,有天想起来,就写成了这个小说。现在写得慢了,具体写了多久,也没在意。

红星新闻:您怎么评价陈永安这个人物?

罗伟章:陈永安这个人,当然已经不是三十年前我们单位上那个人了,他有了更丰富宽阔的维度。他在现实中有着梦想,却并不因梦想而看轻了现实。现实是他必须面对、应付的,但梦想也是他的权利。我觉得万松浦文学奖的评语说得比较到位,对小说的评价同时也可以看成是对陈永安这个人物的审视。

红星新闻:陈永安数次在漫游的长梦中离开故乡。在您看来,故乡,是精神的原乡,还是意味着自我认同的困境?

罗伟章:精神的原乡倒不一定,但你说的“自我认同的困境”说得好。在困境中挣扎,挣扎无力,就用长梦去实现,这也是一种人生。人生并非只是看得见摸得着的部分,更不只是讣告上的部分,还有很多潜伏起来的部分,潜伏起来的部分更多更宽广,写作者的使命,就是打捞出那一部分,写作者的能力,也就是潜水的能力。

红星新闻:您的笔下,呈现了农民工问题、教育问题等现状。在您看来,作家是否有关注现实的义务?

罗伟章:不能叫义务,叫本职更妥当些。作家们都在写现实,区别只在于怎样写,以什么视角和时空设置去写。我也不喜欢用人物身份去界定小说类别,所有小说的人物首先是人,归结起来还是人。

红星新闻:您曾说,写作是“为心灵找到一条通往自由的路径”,现在您找到了这条路径吗?

罗伟章:我在努力寻找。呈现在小说文本上,就是我越来越清晰地认识到,小说这种文体,全部本质就是“由我说了算”。当我带着宽博之心去看待世间万物,有一种明白之后的慈悲,有对巨大和微物的尊重,事情就成了,怎样去结构故事、塑造人物,就看我的了。这时候,小说的规范和界线,都不存在。

红星新闻:您最推崇托尔斯泰,他对您的写作带来了怎样的影响?

罗伟章:庄严。托尔斯泰和鲁迅他们,都让我明白了庄严的尊贵。不管你是什么类型的作家,庄严都应成为底色。庄严不能伪装,想伪装也伪装不来。有些作品,通篇插科打诨,但让我们读出了真正的、富有力量的生活,读出了生活中笑与泪;有些作品,满脸正经,却四处漏风,四处露出卑琐和狭隘。托尔斯泰这样一批伟大的作家,从来不视写作本身为最高目标,思考人生才是,同时尽其所能,让自己变得阔大丰饶,成为世界的增光者——而不是名利场中渺小的一员。

红星新闻:您曾说,因工作需要,才用微信,“但到底只把微信当成短信用,几乎不刷朋友圈”。碎片化信息时代,对您的写作带来冲击了吗?

罗伟章:说一点冲击没有是不可能的,总有那么多信息要来填塞你,而那些信息与你的精神生命毫无关系,要说有,也多半是损。我要做的只是止损。但要说根本性的冲击,完全说不上。建立自主性的写作立场,是一个作家的基本功。(记者 彭莉)

川公网安备 51190202000048号

投稿交流:

川公网安备 51190202000048号

投稿交流: