摘要:中国电影作为一种载体,理应承载着社会主义核心价值观的传播和践行,表达和传递中国精神的功能。而中国新主流大片无疑是最能传输中国社会核心价值观、构建和传递中国精神的一个渠道,也是观众最容易吸收和接受的一种方式。中国新主流大片对“中国精神”的诠释又突出表现在两个方面:重大革命历史题材影片对民族精神的诠释、军事动作电影对时代精神的彰显。而泛情化策略、电影工业美学的表意机制与鲜肉美学则是中国精神在中国新主流大片中得到有效阐释与传达的主要手段,实现了此类影片观赏、接受和传播效果的高度统一。

关键词:中国新主流大片;中国精神;电影工业美学;鲜肉美学

一、何为“中国精神”

中华民族历史悠久,文化底蕴深厚,而民族精神同样是长期历史构建与积淀的结果,其内涵与外延也非常广博。古代中国的民族精神滥觞于炎黄氏族时代,历经夏商周三代长达千年之久的文化积累,到了周公与孔子的时代进行了两次较大规模的总结。至秦朝,中华民族精神的构建才算基本完成。而天下一家的统一精神、自强不息的开拓精神和厚德载物的兼容精神构成了古代中国民族精神的基本点1,汉唐雄风展现了古代中国民族精神“外王”方面的开拓,而魏晋玄学和宋明理学则在“内圣”方面有了深入进展。这些都为古代中国民族精神的发扬蹈厉作出了重大贡献。明清之际作为一个“天崩地解”的时代,西学东渐,这一时期的“思维运动,都是在中国和西洋文明交接之后才产生的”[1]。其精神面貌虽然还在很大程度上保持着传统特色,但已经与原生态的古代精神有所不同。所以我们说,中国民族精神的构建与发展,是一个历史不断发展丰富的过程,是随着中国疆域范围的开拓和民族心理结构的深化而不断拓展和深化的过程,这也使中国民族精神有了日益深厚的根基和更加广博的内涵。它体现在制度、文化、风俗、思想、心理结构等不同的层面,使中国民族精神呈现出发展性、丰富性和多层次性等特点。

那么,究竟中国的民族精神是什么?张岱年先生认为,中国传统文化的基本精神有四点:一是刚健有为;二是和与中;三是崇德利用;四是天人协调。中国传统文化的基本精神,除了这四点以外还表现为以德育代替宗教的优良传统。中国的民族精神基本凝结于《周易大传》的两句名言之中,这就是:“天行健,君子以自强不息”,“地势坤,君子以厚德载物。”[2]黄会林、刘藩等则在《传统民族精神与主旋律电影》一文中,总结中国的民族精神内涵是:以爱国主义为核心,以自强不息、厚德载物为基础。具体表现为:自强不息、刚健有为的奋发进取精神;厚德载物、有容乃大的包容吸纳精神;崇德尚义、内在超越的道德人文精神;天下兴亡、匹夫有责的责任意识和爱国精神;社群为先、家庭为本的整体精神;国而忘家、公而忘私的利他精神;正义谋利、利用厚生的义利兼重精神;和而不同、天人合一的和谐精神;杀身成仁、舍生取义的浩然正气;生生不息、日新又新的变革精神;勤劳勇敢、崇尚质朴的勤俭精神[3]。

中华民族的这些精神是在千百年的社会历史演进中逐步形成的,它们被世代相传,传薪火于不坠。到21世纪,“中国精神”又被赋予了新的内涵。党的十六大报告中指出:“民族精神是一个民族赖以生存和发展的精神支撑。在五千多年的发展中,中华民族形成了以爱国主义为核心的团结统一、爱好和平、勤劳勇敢、自强不息的伟大民族精神。”

党的十八大以来,习近平多次指出“实现中国梦必须弘扬中国精神。这就是以爱国主义为核心的民族精神,以改革创新为核心的时代精神。它是社会主义核心价值体系的精髓,是民族精神与时代精神的统一,是中华民族的灵魂。这种精神是凝心聚力的兴国之魂、强国之魂”。它博大精深,内涵深刻,意义深远。2018年3月20日,第十三届全国人民代表大会第一次会议上,习近平则首次对“中华民族精神”进行了高度凝练与清晰阐发——所谓中华民族精神,是“中国人民在长期奋斗中培育、继承、发展起来的伟大民族精神”。这一“历久弥新的”中华民族精神,涵括“四种伟大精神”,亦即“伟大创造精神”“伟大奋斗精神”“伟大团结精神”与“伟大梦想精神”。由此可见中华民族精神已然化为“中国人民的特质、禀赋”,不仅铸就了绵延几千年发展至今的中华文明,而且深刻影响着当代中国发展进步,深刻影响着当代中国人的精神世界。而弘扬中国精神是文化建设极为重要的任务,是提高全民族综合素质的必然要求;是提高国际竞争力的要求,也是坚持社会主义道路的需要,因此电影该如何表现和弘扬中国精神便是一个颇具现实意义的命题。

二、电影创作与“中国精神”的关系

法国电影理论家安德烈·巴赞说“电影是现实的渐近线”;克拉考尔说“电影是物质现实的复原”;阿斯特吕克说“电影是自来水笔”;戈达尔说“电影是每秒二十四格的真理”。回看电影艺术的历史,几乎每一次电影热潮都是对这些说法的印证,如意大利的“新现实主义”、法国的“新浪潮”、新德国电影,以及二十世纪七十年代肇始的“香港电影新浪潮”等等,这些先是震惊本土、进而影响世界的着名电影现象,无不体现了对社会现实的强烈关注。优秀的电影总是能够超越时间和空间,让人看到观众所处的现实。

电影不仅是现实生活的生动呈现,更是现代国家的一张名片,是一个国家民族精神和时代精神的镜子,它在一定程度上影响了世界各国对于本国的认识和印象。信息时代,电影作为一种大众传播媒介,由于它巨大的传播覆盖面和它所传播信息的全息性和易解性,一直是国家意识形态最重要的传播载体之一,成为国家形象塑造、国家精神投射的重要利器。如赵卫防所言:“作为新主流大片,有两个不变根基:一是主流价值,主流电影必然表现主流价值,主流价值应该是新主流大片最根本的诉求;二是必须依靠类型创作。”[4]当下中国电影已经是中国特色社会主义文化事业和产业发展的重要力量,电影作为一种载体,理应承载着社会主义核心价值观的传播和践行,表达并传递中国精神。而中国新主流大片无疑是最能传输中国社会核心价值观、构建和传递中国精神的一个渠道,也是观众最容易吸收和接受的一种方式。

纵观新世纪以来的中国传统主旋律电影,从《集结号》《十月围城》《唐山大地震》《建国大业》《建党伟业》《智取威虎山》《战狼》,到2016年的《湄公河行动》、再到2017年的《战狼2》《建军大业》《血战湘江》《勇士》《空天猎》,以及2018年春节档的《红海行动》,我们可以明晰地看到中国传统主旋律电影的新变化:更加成熟的叙事和市场号召力;更易让人接受的主流价值观;对现实和历史新的观照角度和更通俗的表达方式;关注具有人类普遍意义的情感,对“中国精神”做出了最为形象生动的阐释和传达。

三、中国新主流大片对“中国精神”的诠释

近年来,中国电影事业取得了举世瞩目的成绩。从创作上看,影片年产量不断递增、题材丰富、形式多样、制作精细;从电影产业上看,院线的建设、银幕块数的激增、票房的翻番,都不断创造历史新高。现中国已跃居世界第二大电影市场,国产电影亦取得了50%以上市场占有率的辉煌业绩。难能可贵的是,尽管中国电影人也在按照电影的产业规律来建立电影工业体系,但并没有把电影作为一个单纯的商业机器或娱乐产业来运作,始终以电影的艺术规律来指导创作,强调电影经济效益与社会效益的高度统一。他们自觉肩负起弘扬中国精神和文化自信的神圣使命,更未放弃中国电影优秀历史传统坚守的价值观、审美观,在创作上表现出对中国电影优秀历史传统的文化自信,并有着继承发展中国电影彰显中国精神的文化自觉,使电影推进国家发展、凝聚社会共识、铭记历史记忆,成为一种在文化艺术领域构筑中国梦的时代力量。就如中影集团董事长喇培康所言:“2017年是建军90周年,中影作为一家国有企业,除了拍商业大片和中低成本影片。我们还承担着配合党和国家重点工作、重点影片拍摄的重任。”“建国三部曲之《建军大业》是不是要拍了,这是我们中影不可推卸的政治责任和社会责任。”“我们这个片子,价值观就是爱国主义和革命英雄主义,这没什么好回避的,《建军大业》不是爆米花电影。”[5]这都让我们看到中国电影人借助中国电影彰显中国精神的文化自觉。而中国新主流大片对中国精神自觉诠释,又表现在两方面:

(一)重大革命历史题材影片对民族精神的诠释

“中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,是涵养社会主义核心价值的重要源泉,也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基。”而电影,是一个重要的传播途径,其立场必须是站在传播中华民族精神方面的,让中国优秀传统美德借助这一平台向世人传播。在电影里展现中华民族的审美风范,并借助影视艺术自身魅力进行更好的诠释和演绎,用形象、生动、可感又蕴藉含蓄的镜头语言表达不同的精彩故事,让文化实现共享和交融,促进社会优良发展。

近年来,以“建国三部曲”《百团大战》《血战湘江》《勇士》为代表的重大革命历史题材影片,采用泛情化策略,将“中国精神”进行伦理化处理,通过对勇敢、奉献、牺牲、大爱、集体本位、鞠躬尽瘁的伦理精神的强调,对观众进行以爱国主义和集体主义为核心的“中国精神”传递与渗透。

如庆祝中华人民共和国成立六十周年的献礼作品《建国大业》,讲述了从抗日战争结束到1949年中华人民共和国建国前夕发生的一系列故事,影片以第一届中国人民政治协商会议的筹备为主线,整个剧本结构集中在毛泽东与宋庆龄、李济深、张澜这三位后来当选为国家副主席的非中共人士的关系上,生动再现了中国共产党人与中国民主党派在漫长的革命岁月里结下的深厚情谊,反映了新中国成立前夕的那段风云岁月,歌颂了新中国开国元勋们的高瞻远瞩和丰功伟绩,及在他们身上体现出厚德载物、有容乃大的包容吸纳精神,国而忘家、公而忘私的利他精神,和而不同、天人合一的和谐精神,而这一切都是最典型的中国精神的形象化诠释。

为庆祝中国共产党建党九十周年而制作的献礼影片《建党伟业》,从1911年辛亥革命爆发开始,一直叙述至1921年中国共产党第一次全国代表大会这十年间中国所发生的一系列重大历史事件,全景式地讲述辛亥革命、护国战争、五四运动等历史事件,生动呈现了中国共产党诞生的历史背景。影片以全明星偶像派阵容、气势恢弘的大场面表演、纷繁复杂的大跨度历史及出色的电影语言,再现了那段风雨飘摇、波谲云诡的历史,再现了革命先驱为解救人民于水火之中,拯救危难中的国家和民族,历经千难万险和不懈抗争,终于创建了中国共产党的艰辛历程。影片中革命先驱们表现出天下兴亡、匹夫有责的责任意识和爱国精神,正义谋利、利用厚生的义利兼重精神,杀身成仁、舍生取义的浩然正气,生生不息、日新又新的变革精神都使影片主题思想变得厚重深刻,具有感人至深的艺术魅力,堪称新中国主流大片的典范之作。

影片《勇士》以中央红军长征途中强渡大渡河、飞夺泸定桥的英雄史实为素材,以战争类型片的手法展现勇士们在敌人的围追堵截中大智大勇、挑战生死关口的非凡经历,生动刻画出红军指战员的勇士之魂、勇士之情。《建军大业》《血战湘江》同样将革命先烈舍生忘死、无惧牺牲、为民请命的英雄主义精神和爱国主义精神展现得淋漓尽致。

这些影片中讲述的历史,不是简单的事件排列,也不是复杂的史实堆砌。主创通过电影这一在大众文化生活中占据重要地位的传播媒介,将历史观、价值观、民族观、国家观乃至世界观“植入”到历史事实之中,为我们国家的历史精神进行塑像,建构了国民的集体记忆,在观众的心灵深处镌刻下本国人民用鲜血书写的正义历史,为实现中国梦聚集了时代的力量。

(二)军事动作电影中时代精神的彰显

在当下新中国主流大片作品中,除了重大革命历史题材的主流大片,还有一类是以《战狼1》《战狼2》《湄公河行动》《红海行动》《空天猎》为代表的军事动作主流大片。此类电影多以真实案件或现实事件为基础,如《战狼2》和《红海行动》均以“也门撤侨事件”为原型,讲述特种部队海外撤侨的故事。《湄公河行动》则根据“10·5中国船员金三角遇害事件”(湄公河惨案)改编,讲述了一支行动小组为粉碎中国商船船员遇难事件背后所隐藏的阴谋,揪出运毒案件幕后黑手的故事。该类型影片在价值取向上皈依的是中国电影两个重要的精神传统,即建立在中国革命牺牲精神基础上的英雄主义传统与建立在中国优秀传统文化基础上的爱国主义传统。与重大革命历史题材电影相比,主人公所面对的敌人不同,所处的历史境遇不同,但是对他们的生死考验却是相同的,他们都怀着一种舍生忘死、保家卫国、大公无私的英雄主义精神和爱国主义情怀,去履行其历史使命。影片以险象环生高潮迭起的故事情节、剑拔弩张的戏剧冲突、精彩激烈的动作或战争场面、密不透风的叙事节奏、精彩绝伦的视听语言,为我们塑造了一个个英勇无畏、舍生忘死的英雄形象,彰显了祖国的军事强大、国际地位的提高、综合实力的强悍,看后让人血脉贲张,极大激发了观众的爱国情绪和民族认同感,与“大国崛起”“民族复兴”的社会现实和时代心理需求形成共鸣,提升了观众的民族自豪感和对中国精神的心理认同。

总之,在这个被命名为主旋律的影像世界里,有命运与时代的激烈冲撞,有虽九死其犹未悔的价值追求,有以明丽的光芒照亮的人性角落。那些英雄们苦度长夜的智慧与坚韧,是我们在这个喧嚣世界永不迷失的灯塔,是我们从此岸到彼岸的涉渡之舟。那些平凡英雄的命运轨迹,对美好的追求,对真与善的守护,对梦想的接力,无不回应着大时代的呼吸与脉动。

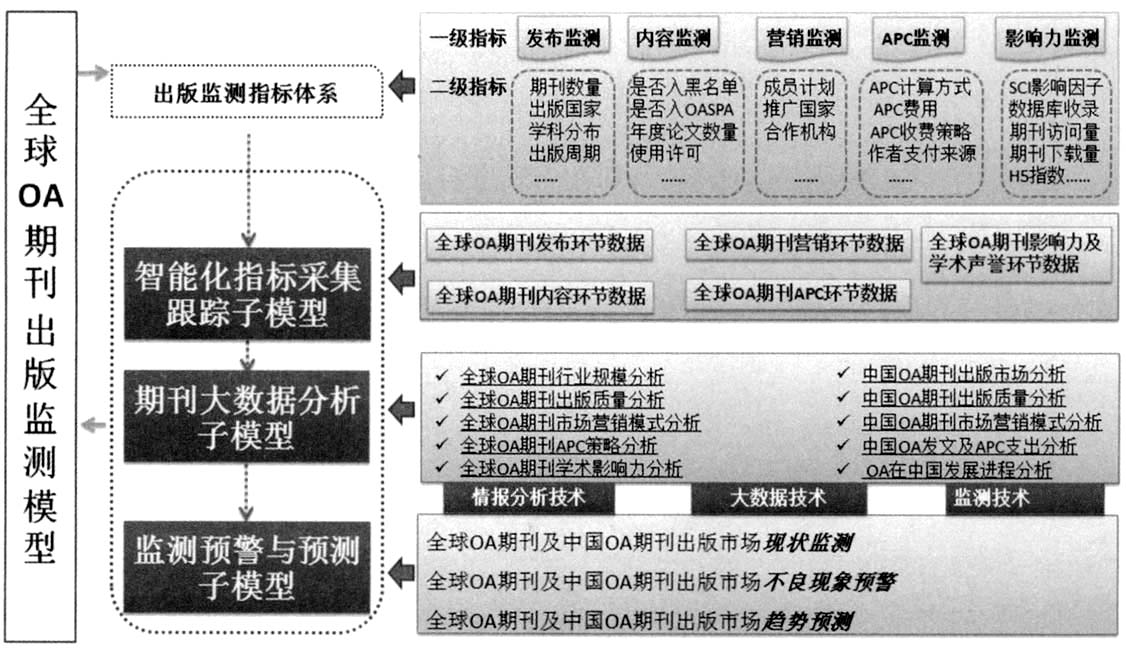

四、中国新主流大片“中国精神”的构建策略与表意机制

中国新主流大片不仅对中国精神有着充分深刻的诠释和表达,且取得了经济效益和社会效益,思想性、艺术性与商业性较为完美的统一。如在艺恩网开展的2017年中国电影观众满意度调查中(见表1),2015—2017单片满意度前20名,中国新主流大片有5部上榜,第一、第二名更是被《战狼2》《建军大业》占据,《湄公河行动》也位列第8。而众所周知,中国电影票房排行榜前两位也是被两部新主流大片把控:《战狼2》以56.8亿独领风骚;《红海行动》低开高走,长线飘红,以36.3亿稳居第二名;而《湄公河行动》11.8亿的票房也是一个非常漂亮的成绩。由此可以看出,中国新主流大片赢得了票房,更赢得了口碑,中国精神得到很好的传播与弘扬,实现了观赏、接受和传播的高度统一。这种成功,应当归功于影片独特的叙事策略和表意机制。

(一)泛情化策略

“泛情化”是指主人公的性格、动作、命运和其行动的环境、所得到的社会评价以及影片叙事的情节、节奏和高潮都以伦理情感为中心而被感情化。尹鸿曾在其《世纪转折时期的中国影视文化》一书中写道:“由于英雄神话的解体和权威话语的弱化,那种作为先驱者、布道者或万能助手出现的超现实的人物形象已经很难具有‘在场’效果了。当编码失去了与现实表象的相似性以后,编码作为一种意识到的虚构往往会受到‘概念化’‘公式化’的指控。”[7]早先的主旋律电影只注重社会现实的矛盾和不同权力之间的较量,影片中的历史伟人常凌驾于现实之上,忽略其实际的生活境遇与经验感受,因此形成落差明显的类型化人物,使这些历史伟人的形象被道德定位,呈“扁平化”特征。这一系列新主流大片通过伦理化的政治形象的塑造,为意识形态主题注入伦理感情,使主人公的性格、动作、命运和他行动的环境、他所得到的社会评价、影片叙事的情节、节奏和高潮都以伦理感情为中心而被感情化,为英雄形象与民众的血肉联系这一主流思想做了有效证明,成功调动了观影者的伦理感情,打开了一条“主旋律电影”一直希望的面向大众的传播渠道。

如《湄公河行动》整体上在讲述解救中国公民、展现国家力量的故事,但它是通过每一个鲜活的生命个体来完成这个宏大叙事。例如方新武这个角色,作为长年潜伏在金三角的中国缉毒情报员,为人沉稳老练,处变不惊。然而其女友因沾染毒品而自杀,使其对毒品和引诱其女友吸毒的毒贩深恶痛绝,也因此在与引诱其女友吸毒的毒贩直接较量中,复仇意志战胜了理智直接违反纪律将毒贩击毙。他的这种行为并不符合中国主旋律电影中警察一贯“伟光正”的气质,甚至已经严重背离了这种气质,但却更加人性化、人情化,更易激发观众对角色的认同。其他如“建国三部曲”《智取威虎山》《红海行动》等新主流大片的人物塑造莫不如是。

(二)电影工业美学的表意机制

詹庆生认为,“主旋律电影应该尊重电影类型规律,提升作品的艺术质量,探索如何将艺术表达与思想传达更好地结合起来。要合理地建构故事、人物、情感,引导观众产生对于角色、故事、人物及其所传达价值观的内在认同,在此过程中让观众享受观影的愉悦和快感,同时得到精神和思想层面的升华”[8]。中国新主流大片秉承好莱坞类型电影创作法则,在创作思想上体现主流意识形态的价值观念,同时追求商业娱乐效果的一整套制片路线和方法(如明星制、制片人中心制等);在电影生产环境、生产过程(策划、制片、编剧、导演、演员、剧组人员、摄影机)、产品形态(语言、形式、结构、影像、叙事、形态、类型)、电影工业管理(观众、批评家、媒介舆论、影院、营销、后产品开发)等方面都遵循了电影工业美学的法则;在电影生产的领域遵循规范化、流程化、制度化,但同时又力图兼顾对电影创作艺术美的追求,构建了一套“电影工业美学”,创作出一批具有工匠精神和制作良心的中国主旋律电影,将电影的商业性和艺术性统筹协调起来以达到美学的统一。

中国新主流大片从“建国三部曲”,到《智取威虎山》《战狼》系列、《湄公河行动》《红海行动》《空天猎》,多是沿袭好莱坞电影工业制作流程和体系标准而制作出来的成熟的商业大片。如《战狼2》作为一部纯由民营公司制作完成的新主流商业大片,作为一部试图获取最大范围目标观众认同的商业类型片,在艺术上采用了经典的三幕剧叙事模式,借鉴了美国超级英雄类型片的人物塑造方式,并融合了多种不同类型的元素,在视觉效果上追求奇观的呈现,使影片做到“好看”。而在后期宣发上,更是大量借鉴使用了商业电影的营销策略,促成了影片票房的巨大成功。影片无论是叙事结构还是叙事视角,都大量学习并借鉴了好莱坞剧作法,影片除个别情节外,每一个段落都基本与节拍表对应。正如《洛杉矶时报》所评价:“看到了一部如此接近好莱坞的战争大片。”[9]而尹鸿也认为《战狼2》从三个方面为国产电影树立了标杆。首先就是精益求精的制作,“《战狼2》的成功首先是专业精神、工匠精神的成功,这也恰恰是很多粗制滥造的国产电影最缺乏的”[10]。

(三)鲜肉美学

演员作为电影银幕万众瞩目的焦点,其形象与演技都承载着电影的成败,凝聚着影片主创的心血和重托。纵观中国新主流大片,在演员使用上,几乎无一例外遵循一个模式,即“小鲜肉”和“小花演员”的大量使用。“建国三部曲”即套用同一个方程式。2009年上映的《建国大业》使用总计187位明星参演,平均每43秒就有一个大流量的明星闪过,而且制作成本仅3000万。2011年《建党伟业》使用108位明星,从而正式派生出“数星星”的全新观影模式。《建军大业》的明星数量虽然无法与前两部作品相提并论,但也多达四十余个,《湄公河行动》《红海行动》同样是小鲜肉当道,连影片中两个女特种兵,也都是以“中性”形象出现。一众“小鲜肉”为其制造了足够的话题量和高关注度。

眼下,中国电影产业已经进入高速增长期,其中年轻人作为主流观影群体起到了主导作用,他们的消费习惯和消费导向决定了市场未来的发展方向。在粉丝经济时代,《建军大业》利用“小鲜肉”们强大的明星效应和票房号召力,借助强有力的宣传,提高了作品的关注度,也更容易实现“中国精神”的传播与渗透,通过粉丝对所喜爱的鲜肉明星的“移情”,为“中国精神”的传播提供了足够的空间与能量,也潜移默化地实现了对“中国精神”的传递,极大激发了观众的认同感。

五、结论

虽然,在中国新主流大片对中国精神的诠释和传达中,还存在着人物塑造模式化、脸谱化的弊端,还存在着主题表达过于直白做作、急功近利等倾向,还存在着影片情节逻辑硬伤比比皆是等不足,存在着在电影创作上对好莱坞类型片的刻意模仿并未形成真正的中国作风和中国气派等问题,但我们却无法否认他们在中国精神的诠释和表达上的真诚与努力,更不能忽略他们在传播效果上所起到的巨大作用。正如习近平说过的那样:“中国不乏史诗般的实践,关键要有创作史诗的雄心。”“胸中有大义、心里有人民、肩头有责任、笔下有乾坤。”这是习近平对广大文艺工作者的殷切希望。只要中国电影人能感国运之变化、立时代之潮头、发民族之先声,就一定可以借助影像以中国精神铸就民族之魂。美学家苏珊·桑塔格曾将电影比作一种“世界观”。这块大银幕,既是抚慰情感的心灵鸡汤、社会历史的万花筒,也是“铁盒子里的大使”、民族国家的面孔。希望中国电影人秉承电影产业观念、类型生产原则,游走于电影工业生产的体制之内,最大程度地平衡电影的“艺术性”和“商业性”、体制性与作者性等关系,追求电影美学效益和经济效益的统一,从而创作出更多更优秀的体现“中国精神”的新主流大片。

参考文献:

[1]侯外庐,赵纪彬,杜国庠.中国古代思想通史:第五卷[M].北京:人民出版社,1957.

[2]张岱年.当代学者自选文库:张岱年卷[M].合肥:安徽教育出版社,1998:209.

[3]黄会林,刘藩.传统民族精神与主旋律电影[J].电影艺术,2007(6).

[4]张卫,陈旭光,赵卫防,等.界定·流变·策略——关于新主流大片的研讨[J].当代电影,2017(1).

[5]丁舟洋.专访│中影董事长喇培康:如果观众不喜欢主旋律电影,那是厨师没把菜做好[N].每日经济新闻,2017-07-30.

[6]郝杰梅.2017年电影观众满意度增长明显国产电影质量提升获认可[N].中国电影报,2018-01-08.

[7]尹鸿.世纪转折时期的中国影视文化[M].北京:北京出版社,1998:51.

[8]牛梦笛,陈童.这才是主旋律影片的模样[N].光明日报,2017-08-08.

[9]蔡之国,张政.类型电影的强化与民族主义情感的契合——对《战狼2》热映的传播学解析[J].南方电视学刊,2017(5).

[10]何晶.《战狼2》50亿票房创奇迹背后是大国崛起价值观[N].羊城晚报,2017-08-22.

注释:

1关于中华民族精神的基本点,专家所言甚多。这里参考张岱年先生的论述,仅就古代中国(特别是先秦时代)的情况来讨论。

川公网安备 51190202000048号

投稿交流:

川公网安备 51190202000048号

投稿交流: